430年余、受け継がれてきた技法

「一楽、二萩、三唐津」。茶人の間で、茶碗の格付けとして古くからいわれてきた言葉です。侘び、寂びを重んじる茶の湯の世界では、素朴な唐津焼の風合いが格別に好まれてきました。

唐津焼は豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた陶工たちによって伝えられたとされますが、文献によると、それよりもう少し前、1580年代には肥前の国(現在の佐賀県東部から長崎県北部)で作られていたという記録もあるようです。唐津には蹴轆轤(けりろくろ)、叩き作りなど、李氏朝鮮から伝わった技法が現在に至るまでそのまま受け継がれている窯も残っています。焼成は連房式登窯という大がかりなものが多く、1300・・・

続きを読む!

430年余、受け継がれてきた技法

「一楽、二萩、三唐津」。茶人の間で、茶碗の格付けとして古くからいわれてきた言葉です。侘び、寂びを重んじる茶の湯の世界では、素朴な唐津焼の風合いが格別に好まれてきました。

唐津焼は豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた陶工たちによって伝えられたとされますが、文献によると、それよりもう少し前、1580年代には肥前の国(現在の佐賀県東部から長崎県北部)で作られていたという記録もあるようです。唐津には蹴轆轤(けりろくろ)、叩き作りなど、李氏朝鮮から伝わった技法が現在に至るまでそのまま受け継がれている窯も残っています。焼成は連房式登窯という大がかりなものが多く、1300・・・

続きを読む!

鉋(かんな)だけで300種超!

おひつや酒樽、ちろりとぐいのみ、菓子鉢、湯豆腐桶、花手桶、湯桶に手杓、腰掛け台……。その端正な姿形に思わず「きれい!」と声が出てしまう白木の工芸品があります。作っているのは中川周士さん。釘などの接合道具を使わず木と木を組み合わせて作る桶物(おけもの)や指物(さしもの)、あるいは木をえぐってくぼみを作る刳物(くりもの)、そして回転する軸に木を取りつけて刃物で削る轆轤(ろくろ)。日本に古くから伝わるこれらの技法で木の器を作る職人さんです。

材料は木曽椹(きそさわら)や木曽檜(きそひのき)、高野槙(こうやまき)、吉野杉(よしのすぎ)などの和木(日本の木)。道具はおもに・・・

続きを読む!

鉋(かんな)だけで300種超!

おひつや酒樽、ちろりとぐいのみ、菓子鉢、湯豆腐桶、花手桶、湯桶に手杓、腰掛け台……。その端正な姿形に思わず「きれい!」と声が出てしまう白木の工芸品があります。作っているのは中川周士さん。釘などの接合道具を使わず木と木を組み合わせて作る桶物(おけもの)や指物(さしもの)、あるいは木をえぐってくぼみを作る刳物(くりもの)、そして回転する軸に木を取りつけて刃物で削る轆轤(ろくろ)。日本に古くから伝わるこれらの技法で木の器を作る職人さんです。

材料は木曽椹(きそさわら)や木曽檜(きそひのき)、高野槙(こうやまき)、吉野杉(よしのすぎ)などの和木(日本の木)。道具はおもに・・・

続きを読む!

裂き織りは究極のリサイクル

大きく取られた窓の向こうには、晴れれば抜けるような青空が広がり、お天気が崩れると重なる雲が望める。風が吹けば裏の竹林がざわざわと鳴る。都会に残された自然のなかに、機織りの音が響きます。

工房の名前は「樹絲布(きしの)」。

「樹」という字にはまっすぐに伸びる、という意味もあります。「絲」には繊細、という意味もあるのだそうです。どちらも、自然が、糸が、布が大好きな小野博子さんが気に入っている漢字です。

裂き織りというのは、東北地方を中心に伝わる織りもの。使い古した綿布を細く糸状に裂き、それを緯(よこ)糸にして織ります。昔、寒冷な土地ではなかなか綿が育たなかったため、綿布・・・

続きを読む!

裂き織りは究極のリサイクル

大きく取られた窓の向こうには、晴れれば抜けるような青空が広がり、お天気が崩れると重なる雲が望める。風が吹けば裏の竹林がざわざわと鳴る。都会に残された自然のなかに、機織りの音が響きます。

工房の名前は「樹絲布(きしの)」。

「樹」という字にはまっすぐに伸びる、という意味もあります。「絲」には繊細、という意味もあるのだそうです。どちらも、自然が、糸が、布が大好きな小野博子さんが気に入っている漢字です。

裂き織りというのは、東北地方を中心に伝わる織りもの。使い古した綿布を細く糸状に裂き、それを緯(よこ)糸にして織ります。昔、寒冷な土地ではなかなか綿が育たなかったため、綿布・・・

続きを読む!

伝統技術を繋ぎ、工芸の美を求めて

屋号になっている「花鏨(はなたがね)」の「鏨」とは、鋼鉄でできた金工(金属を加工する)の道具のことです。金工とは、この鏨や鑢(ヤスリ)を用いて金属を彫ったり、打ち出したりして模様や図案を入れること。材料となる金属は金、銀、銅、プラチナ、赤銅、四分一(しぶいち=朧銀)、鉄、真鍮など。

金工の歴史は古く、平安時代にはすでに甲冑や刀剣の装飾に用いられたといわれ、江戸時代になると刀剣の鍔(つば)や縁頭といった拵えなどで、各藩のお抱え金工師や町彫り金工師が活躍しました。明治の廃刀令以降は、花器、香炉、喫煙具、建築装飾などにも金工の技術が使われるようになり、女性の帯留めや・・・

続きを読む!

伝統技術を繋ぎ、工芸の美を求めて

屋号になっている「花鏨(はなたがね)」の「鏨」とは、鋼鉄でできた金工(金属を加工する)の道具のことです。金工とは、この鏨や鑢(ヤスリ)を用いて金属を彫ったり、打ち出したりして模様や図案を入れること。材料となる金属は金、銀、銅、プラチナ、赤銅、四分一(しぶいち=朧銀)、鉄、真鍮など。

金工の歴史は古く、平安時代にはすでに甲冑や刀剣の装飾に用いられたといわれ、江戸時代になると刀剣の鍔(つば)や縁頭といった拵えなどで、各藩のお抱え金工師や町彫り金工師が活躍しました。明治の廃刀令以降は、花器、香炉、喫煙具、建築装飾などにも金工の技術が使われるようになり、女性の帯留めや・・・

続きを読む!

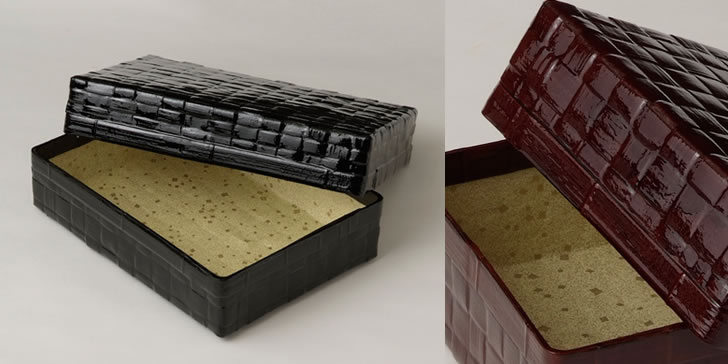

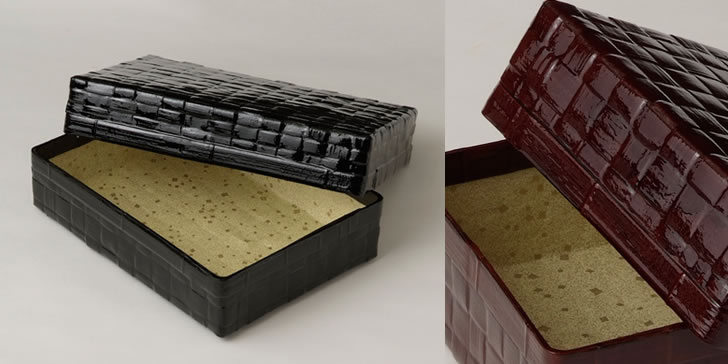

江戸の粋、京の雅

昔話「舌切り雀」にも登場する葛籠(つづら)。葛籠とは、簡単にいえば竹で編んだ蓋つきの籠。通気性に富み、表面に塗る漆や柿渋に抗菌・防虫・防腐作用があるため、大切な衣類や紙製品を保存するのに最適であるとされてきました。形や大きさはさまざまで、用途に合わせて製作されることも少なくありません。ものを収納する道具として、箪笥よりも古くから使われてきた生活道具のひとつです。

京都東山区。東大通と五条通が交差するあたりに渡辺商店はあります。その作業場で葛籠を作り続ける三代目、良和さんの名刺には、その取り扱いの品について「衣裳・呉服・茶道具用・相撲明荷・文楽・歌舞伎・其ノ他張籠一式」と書かれ・・・

続きを読む!

江戸の粋、京の雅

昔話「舌切り雀」にも登場する葛籠(つづら)。葛籠とは、簡単にいえば竹で編んだ蓋つきの籠。通気性に富み、表面に塗る漆や柿渋に抗菌・防虫・防腐作用があるため、大切な衣類や紙製品を保存するのに最適であるとされてきました。形や大きさはさまざまで、用途に合わせて製作されることも少なくありません。ものを収納する道具として、箪笥よりも古くから使われてきた生活道具のひとつです。

京都東山区。東大通と五条通が交差するあたりに渡辺商店はあります。その作業場で葛籠を作り続ける三代目、良和さんの名刺には、その取り扱いの品について「衣裳・呉服・茶道具用・相撲明荷・文楽・歌舞伎・其ノ他張籠一式」と書かれ・・・

続きを読む!

430年余、受け継がれてきた技法

「一楽、二萩、三唐津」。茶人の間で、茶碗の格付けとして古くからいわれてきた言葉です。侘び、寂びを重んじる茶の湯の世界では、素朴な唐津焼の風合いが格別に好まれてきました。

唐津焼は豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた陶工たちによって伝えられたとされますが、文献によると、それよりもう少し前、1580年代には肥前の国(現在の佐賀県東部から長崎県北部)で作られていたという記録もあるようです。唐津には蹴轆轤(けりろくろ)、叩き作りなど、李氏朝鮮から伝わった技法が現在に至るまでそのまま受け継がれている窯も残っています。焼成は連房式登窯という大がかりなものが多く、1300・・・

続きを読む!

430年余、受け継がれてきた技法

「一楽、二萩、三唐津」。茶人の間で、茶碗の格付けとして古くからいわれてきた言葉です。侘び、寂びを重んじる茶の湯の世界では、素朴な唐津焼の風合いが格別に好まれてきました。

唐津焼は豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に連れてこられた陶工たちによって伝えられたとされますが、文献によると、それよりもう少し前、1580年代には肥前の国(現在の佐賀県東部から長崎県北部)で作られていたという記録もあるようです。唐津には蹴轆轤(けりろくろ)、叩き作りなど、李氏朝鮮から伝わった技法が現在に至るまでそのまま受け継がれている窯も残っています。焼成は連房式登窯という大がかりなものが多く、1300・・・

続きを読む!

鉋(かんな)だけで300種超!

おひつや酒樽、ちろりとぐいのみ、菓子鉢、湯豆腐桶、花手桶、湯桶に手杓、腰掛け台……。その端正な姿形に思わず「きれい!」と声が出てしまう白木の工芸品があります。作っているのは中川周士さん。釘などの接合道具を使わず木と木を組み合わせて作る桶物(おけもの)や指物(さしもの)、あるいは木をえぐってくぼみを作る刳物(くりもの)、そして回転する軸に木を取りつけて刃物で削る轆轤(ろくろ)。日本に古くから伝わるこれらの技法で木の器を作る職人さんです。

材料は木曽椹(きそさわら)や木曽檜(きそひのき)、高野槙(こうやまき)、吉野杉(よしのすぎ)などの和木(日本の木)。道具はおもに・・・

続きを読む!

鉋(かんな)だけで300種超!

おひつや酒樽、ちろりとぐいのみ、菓子鉢、湯豆腐桶、花手桶、湯桶に手杓、腰掛け台……。その端正な姿形に思わず「きれい!」と声が出てしまう白木の工芸品があります。作っているのは中川周士さん。釘などの接合道具を使わず木と木を組み合わせて作る桶物(おけもの)や指物(さしもの)、あるいは木をえぐってくぼみを作る刳物(くりもの)、そして回転する軸に木を取りつけて刃物で削る轆轤(ろくろ)。日本に古くから伝わるこれらの技法で木の器を作る職人さんです。

材料は木曽椹(きそさわら)や木曽檜(きそひのき)、高野槙(こうやまき)、吉野杉(よしのすぎ)などの和木(日本の木)。道具はおもに・・・

続きを読む!

裂き織りは究極のリサイクル

大きく取られた窓の向こうには、晴れれば抜けるような青空が広がり、お天気が崩れると重なる雲が望める。風が吹けば裏の竹林がざわざわと鳴る。都会に残された自然のなかに、機織りの音が響きます。

工房の名前は「樹絲布(きしの)」。

「樹」という字にはまっすぐに伸びる、という意味もあります。「絲」には繊細、という意味もあるのだそうです。どちらも、自然が、糸が、布が大好きな小野博子さんが気に入っている漢字です。

裂き織りというのは、東北地方を中心に伝わる織りもの。使い古した綿布を細く糸状に裂き、それを緯(よこ)糸にして織ります。昔、寒冷な土地ではなかなか綿が育たなかったため、綿布・・・

続きを読む!

裂き織りは究極のリサイクル

大きく取られた窓の向こうには、晴れれば抜けるような青空が広がり、お天気が崩れると重なる雲が望める。風が吹けば裏の竹林がざわざわと鳴る。都会に残された自然のなかに、機織りの音が響きます。

工房の名前は「樹絲布(きしの)」。

「樹」という字にはまっすぐに伸びる、という意味もあります。「絲」には繊細、という意味もあるのだそうです。どちらも、自然が、糸が、布が大好きな小野博子さんが気に入っている漢字です。

裂き織りというのは、東北地方を中心に伝わる織りもの。使い古した綿布を細く糸状に裂き、それを緯(よこ)糸にして織ります。昔、寒冷な土地ではなかなか綿が育たなかったため、綿布・・・

続きを読む!

伝統技術を繋ぎ、工芸の美を求めて

屋号になっている「花鏨(はなたがね)」の「鏨」とは、鋼鉄でできた金工(金属を加工する)の道具のことです。金工とは、この鏨や鑢(ヤスリ)を用いて金属を彫ったり、打ち出したりして模様や図案を入れること。材料となる金属は金、銀、銅、プラチナ、赤銅、四分一(しぶいち=朧銀)、鉄、真鍮など。

金工の歴史は古く、平安時代にはすでに甲冑や刀剣の装飾に用いられたといわれ、江戸時代になると刀剣の鍔(つば)や縁頭といった拵えなどで、各藩のお抱え金工師や町彫り金工師が活躍しました。明治の廃刀令以降は、花器、香炉、喫煙具、建築装飾などにも金工の技術が使われるようになり、女性の帯留めや・・・

続きを読む!

伝統技術を繋ぎ、工芸の美を求めて

屋号になっている「花鏨(はなたがね)」の「鏨」とは、鋼鉄でできた金工(金属を加工する)の道具のことです。金工とは、この鏨や鑢(ヤスリ)を用いて金属を彫ったり、打ち出したりして模様や図案を入れること。材料となる金属は金、銀、銅、プラチナ、赤銅、四分一(しぶいち=朧銀)、鉄、真鍮など。

金工の歴史は古く、平安時代にはすでに甲冑や刀剣の装飾に用いられたといわれ、江戸時代になると刀剣の鍔(つば)や縁頭といった拵えなどで、各藩のお抱え金工師や町彫り金工師が活躍しました。明治の廃刀令以降は、花器、香炉、喫煙具、建築装飾などにも金工の技術が使われるようになり、女性の帯留めや・・・

続きを読む!

江戸の粋、京の雅

昔話「舌切り雀」にも登場する葛籠(つづら)。葛籠とは、簡単にいえば竹で編んだ蓋つきの籠。通気性に富み、表面に塗る漆や柿渋に抗菌・防虫・防腐作用があるため、大切な衣類や紙製品を保存するのに最適であるとされてきました。形や大きさはさまざまで、用途に合わせて製作されることも少なくありません。ものを収納する道具として、箪笥よりも古くから使われてきた生活道具のひとつです。

京都東山区。東大通と五条通が交差するあたりに渡辺商店はあります。その作業場で葛籠を作り続ける三代目、良和さんの名刺には、その取り扱いの品について「衣裳・呉服・茶道具用・相撲明荷・文楽・歌舞伎・其ノ他張籠一式」と書かれ・・・

続きを読む!

江戸の粋、京の雅

昔話「舌切り雀」にも登場する葛籠(つづら)。葛籠とは、簡単にいえば竹で編んだ蓋つきの籠。通気性に富み、表面に塗る漆や柿渋に抗菌・防虫・防腐作用があるため、大切な衣類や紙製品を保存するのに最適であるとされてきました。形や大きさはさまざまで、用途に合わせて製作されることも少なくありません。ものを収納する道具として、箪笥よりも古くから使われてきた生活道具のひとつです。

京都東山区。東大通と五条通が交差するあたりに渡辺商店はあります。その作業場で葛籠を作り続ける三代目、良和さんの名刺には、その取り扱いの品について「衣裳・呉服・茶道具用・相撲明荷・文楽・歌舞伎・其ノ他張籠一式」と書かれ・・・

続きを読む!