光に魅了されたびいどろ屋から

江戸時代、西洋の華麗なカット硝子に魅了された職人がいました。その名を加賀屋久兵衛といい、江戸大伝馬町で金剛砂を用いてガラスを彫刻しはじめました。江戸切子のはじまりです。薩摩藩主・島津斉彬に保護されて発展した薩摩切子とは対照的。江戸切子は庶民の手で守られてきた伝統工芸です。むろん、いまは金剛砂で加工などしていません。明治時代にヨーロッパのカット技法が伝えられて、グラインダーでカッティングしています。

黒川昭男さんは、その江戸切子を代表する作家。中学卒業と同時に集団就職で、名人といわれた小林菊一郎に弟子入り。菊一郎亡きあとは、子息・英夫を師と仰ぎました。

「なにもわからないでこの世界に入ってね、つらかったねえ。冬になると作業場はものすごく寒くて、しもやけになった手が腫れ上がって、破れて。親方はこわかったし、何べんやめようと思ったかしれない。ほんとうに、なんでやめなかったんだろうなあ」

辛抱、辛抱、辛抱。気がつくと、同時に弟子入りした残りの4〜5人は、誰もいなくなってしまっていました。いつのまにか黒川さんは、江戸切子の世界でトップランクの技術者として知られるようになっていました。

光が踊る、光が遊ぶ。斬新、かつ繊細なカット

魚子(ななこ)、籠目、麻の葉、菊つなぎ、格子、井桁、蜘蛛の巣、鱗、花弁……。伝統的な模様はいくつもあります。それらの幾何学模様をどのように組み合わせ、どのくらいの面積で使うか、が一人ひとりの職人の個性。

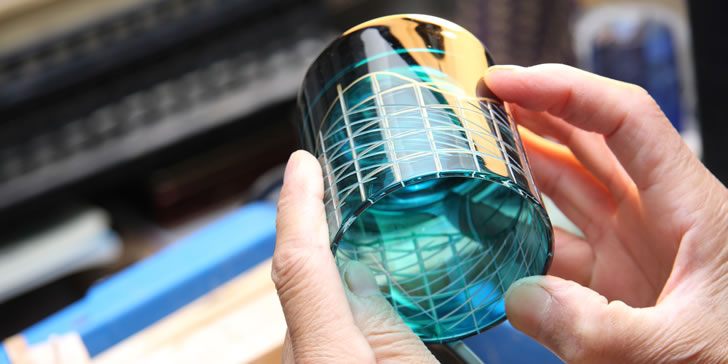

でも、黒川さんがもっとも黒川さんらしいところは、大胆な曲線のデザイン。ドレープを描くように、大きく削ったその曲線で光を引き寄せ、そこに組み合わせた繊細なカットで光を幾重にも反射させて、解き放つ……。流れるようにダイナミックな曲線と、幾何学模様がぶつかり合ってできた斬新なカット。そこに生まれる光はとてもエレガントです。

ときに薔薇や柳だったり。また、ときには野に跳ねる兎や、夕暮れに飛ぶ蜻蛉だったり。かなり絵画的なそれらの模様が浮き上がる作品を目にした人から、たまに「これも切子ですか?」と聞かれることも。そこまでオリジナルにこだわるのは「自分しかやらない模様」「ひと真似はしない」という職人としてのプライドのあらわれでしょうか。

「絵は子どものころから好きだったけどね。いや、なに、ちょっと水彩画とか、いたずらしてたってくらいのことで。いろいろ試したり、失敗もしたり、たいへんだけど、自分しかやらないことやってないと、つまらないもんね」と。

伝統技法を守ること、そしてそこから新しいものを生むこと。どちらもとても難しいことなのに、いくぶん楽しげな横顔さえみせて、「これしか、やれないから」と笑う黒川さん。ほんとうはそうではなくて、ガラス一筋の、一途な方なのです。

手のひらに、ふっと馴染んで

割り出しという基本線を引くことからはじまって、荒削り、本削り、仕上げ、とやり直しのきかない作業。技術と、経験と、そして勘。リズムよく流れるように、グラインダーの動きと黒川さんの動きが連動して、ガラスに光が宿ります。きらめきのガラスと呼ばれるほどに、黒川さんの作品が輝くのは、カットが深いから。飲み物を注ぐと、さらにいっそう美しさを増すカットです。でも、不思議なことに、それだけ深く削っているのに、手にしたとたん、ふっという心地よい感触。丹念に磨き上げられている証拠です。

お手入れはごく普通のガラス器とさほどかわりません。中性洗剤を含ませたスポンジで洗ってOK。カット面の汚れが気になるときはタワシかはブラシで軽く洗います。それから、もうひとつ。もし万が一、欠けてしまったら……捨ててしまわないで、黒川さんに相談してください。ちょっと寸法は短くなりますが、口元が欠けたくらいなら、なおしてもらえるんです。世界にひとつだけの作品ですから、大事に、でも惜しげなく、使ってください。

※黒川昭男さんは、2019年5月にご逝去なさいました。工房で一筋にガラスと向き合う眼差しが印象的でした。誰の真似もしない、誰にも真似ができないオリジナリティ溢れる作品を江戸切子の世界に登場させた黒川さん。斬新なカットとダイナミックな曲線から生まれる生命力にあふれた輝きは、黒川さんの心意気そのものでした。ご冥福を心よりお祈りいたします。