江戸時代の厨にもあったおろし金

日本料理には「すりおろす」という調理法が頻繁に出てきます。おろす道具にもさまざまあれど、どうせ持つならぜひこれ! 料理の腕前が格上げされる手打ちの銅のおろし金です。

銅のおろし金の歴史は古く、正徳2年(1712年)刊行の『和漢三才図絵』(当時の百科事典のような書物)の「庖厨具の部」には「わさびおろしは銅をもってつくる。形は小さなちり取りのようで、爪刺(目のこと)が起こしてある。山葵、生姜、甘藷などをする。裏の爪刺は粗く、大根をする」という説明があり、現在のおろし金そっくりの絵も添えられています。

歴史が古いからこそでしょうか。おろし金の形状は関東と関西とではちょっとだけ違っています。関東のものに比べると、関西のものは持ち手が長くて肩がなで肩。関東のものは表が大根おろしなどに使う粗い目で、裏返すとわさびなどに使う細かい目。関西は逆で、表が細かく、裏が粗い目になっているのです。

シンプルだからこそ技が出る

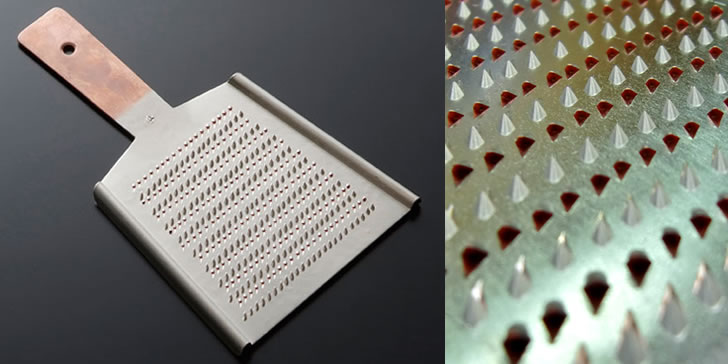

おろし金ができる工程をかいつまんで説明しておくと、硬質な純銅板を叩きしめてさらに硬化させ、純錫メッキを施し、ひと目ずつ目を立てる、ということになります。伝統的な作り方は今も昔もあまりかわっていません。使う道具も同じです。目立てに使うのは鎚(つち)と鏨(たがね)だけ。あとは、おろし金を固定している大きくてどっしりとした台。

「道具は自分で作る。鏨もグラインダーを使って自分で削る。身長や体重が違えば座高も、手の長さも、腕の力だって違うから、たとえ親方のものだってひとのものは使いにくいんです」

極めてシンプル。だからこそ持っている技が出る、職人ひとりひとりの個性も出る、十人十色、なくて七癖ってね……といったって、もちろん、私たちがみてもわかりはしません。岩渕さんだからこそ「親方の目も、先輩の目もわかりますよ」ということなのですが。

叩き続けて30年

工房のなかにはカン、カン! カン、カン!といったような金属を叩く鋭い音が鳴り響いています。調子のよい2拍子(大きい目の場合は3拍子のことも)。1拍目のカン!で鋼を打ち込み、2拍目で、打ち込んだ目を起こしていきます。

「親方にはこの音を聞いて仕事を覚えろ、っていわれました」。

27歳のときにこの道に入った岩渕さん。毎日ベテランの職人さんの間に挟まって、そのリズムを右に左に聞きながら、覚えていったのだそうです。

「職人の仕事にうまいことやるコツなんてないんです。数やるしかない。歯がゆいくらい年月かかるよ。うまくいかないと鏨が欠けてしまう。しょっちゅうグラインダーのとこ行って削り直して、気を取り直してまた叩く。壁に当たって、それでも叩き続ける。で、はっと気がつくと上手になっている。もがいたり、ふっと抜けたり。その繰り返し」

そして、いつしか気候とか体調とか関係なしに、平らな気持で一定の目が打てるようになる。「それが一人前の職人になった証です」という岩渕さん。叩き続けて30年。いつのまにか目立てをする職人さんは数えるくらいになっていました。

できあがったぴかぴかのおろし金。

三角の目がピッと立って、ひとつひとつが鋭い刃になっています。これがおいしさの秘密その1。目は整然と行儀よく並んでいます。でもじつは、そこに微妙なゆがみが生じています。人の手で打ったものですから、どうやったってほんのちょっと、よ~く目をこらさないとわからないくらいにちょこっとだけズレる。これがおいしさの秘密その2。

たとえば、大根をおろしてみましょう。寸分の狂いもなく並んだ機械の目立てだとずっと同じところを削り取ることになって、おろしているうちに筋ができてしまいます。だから大根を回しながらおろさなくちゃならなかったりするのです。岩渕さんのおろし金なら、そんなことはいりません。まっすぐおろしても必ずどこかの目にあたって、あとからあとから新しい面が出てきます。このふたつの効果で水分が分離せず、みずみずしい大根おろしができます。もちろん栄養分の損傷も少なくてすみます。生姜をおろしていて切れ残った繊維がひっかかるようなこともありません。

お手入れは、笑っちゃうくらい簡単。食材を残さないように洗い流して水気を払い、キッチンフックなどにつり下げておくだけ。銅にも錫にも抗菌作用があるからそれで大丈夫。流水で流れ落ちないで残ってしまう野菜くずなどは古い歯ブラシなどで落としてください。

「こんなに小さな道具でもね、40~50年は使えるよ。目立てなおしもできるし」

と最後にひとこと。日本の厨に昔からあるおろし金。薄くて小さくても、なにしろ頼りになる道具なのです。