江戸の粋、京の雅

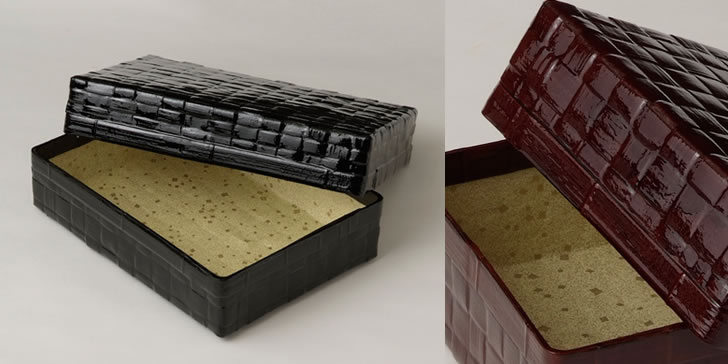

昔話「舌切り雀」にも登場する葛籠(つづら)。葛籠とは、簡単にいえば竹で編んだ蓋つきの籠。通気性に富み、表面に塗る漆や柿渋に抗菌・防虫・防腐作用があるため、大切な衣類や紙製品を保存するのに最適であるとされてきました。形や大きさはさまざまで、用途に合わせて製作されることも少なくありません。ものを収納する道具として、箪笥よりも古くから使われてきた生活道具のひとつです。

京都東山区。東大通と五条通が交差するあたりに渡辺商店はあります。その作業場で葛籠を作り続ける三代目、良和さんの名刺には、その取り扱いの品について「衣裳・呉服・茶道具用・相撲明荷・文楽・歌舞伎・其ノ他張籠一式」と書かれています。千二百年の京都、いや日本の文化を支えてきた、京の職人のひとりです。

現在、渡邉さんが一手に引き受けている明荷(あけに)。大相撲の関取や行司が衣服を入れるのに使うもので、十両以上に昇進しないと持つことができないため、相撲界では出世のシンボルともなっています。力士が腰かけてもびくともしないほど丈夫な明荷は、葛籠の底に木の台をつけ、角に金具をつけて作ります。渡邉さんの明荷は、赤と緑の華麗な仕上げです。

「平安神宮をイメージしています。東京は粋、京都は雅。京都の職人である誇りを、葛籠に表現したいと思っているのです」。

葛籠師としての仕事を受け継いで

葛籠づくりには、細かく分けると全部で25もの工程があります。京葛籠の製作は、竹を剥(へ)ぐ作業から始まります。使うのは寒暖の差の激しい、厳しい気候の中で育った京都・洛西の孟宗竹。この竹の薄皮を厚さ1ミリ以下に剥いで、四つ目編みという頑丈な編み方で編み込みます。竹籠が編み上がると和紙を張ります。和紙は、美濃や宇和島の手漉き和紙を2~3年乾燥させたもの。糊は、デンプン粉を炊いた糊に防虫効果のある柿渋を混ぜた自家製のものです。和紙を竹籠にこすりつけて定着させるための「かき竹」という道具も、渡邉さん考案の道具。竹籠に和紙がなじんだら、縁に補強のための蚊帳を張ります。このあと、柿渋を塗ったり、漆塗料を塗ったりして、最後に家紋や名前を書き入れれば完成です。

本来は、京葛籠もほかの工芸品と同じように分業化されていて、竹籠をつくる「下生地師」、和紙を張る「張り師」、漆や柿渋を塗る「塗り師」、家紋や文字を書く「文字書き師」などに分かれていました。でも、時代とともに需要は減り、職人の数も少なくなっていくのを目の当たりにした先代・豪和さんは考えます。

「納得いくものをこさえたい。お客さんの希望に応えたい。竹の選定からお客さんへの配送手配まで、すべてを自分の手でやりたい」。

苦労を覚悟で研究を重ねて葛籠師となった先代。いまは、その思いと技を三代目の良和さんが受け継いでいます。

インテリアとしても抜群の存在感

京葛籠は着物や茶道具をしまうために作られることが多かったため、人の目に触れることも考えて、軽くて丈夫なだけでなく、見た目のよさも求められてきました。長い歴史のなかで磨かれてきた美しさが見直され、日本が生んだ機能的な生活道具として、いままた京葛籠の人気が高まりつつあります。

「伝統というのは、守っていくだけでは廃れていくもんです。守りながらも、新しい時代を見つめて、自分なりのアイディアでこしらえて、新しい分野に攻めていかんならん。いまの時代、古いもんは古いもんのままでも、それで新しいマンションにもぴったりと合うような、そんなものづくりをしていかなあかんと思うてます」(豪和・談)。

呉服や衣類を収納するための大きいものから、書簡や小物を入れておくための文箱まで、この道一筋の職人の手から生み出される、端正で、狂いのない、存在感のある収納具。すべての工程においていっさいの妥協をせず、一貫生産を続けている渡辺商店の京葛籠には、触れて、使ってこそ実感できる道具の力が感じられます。